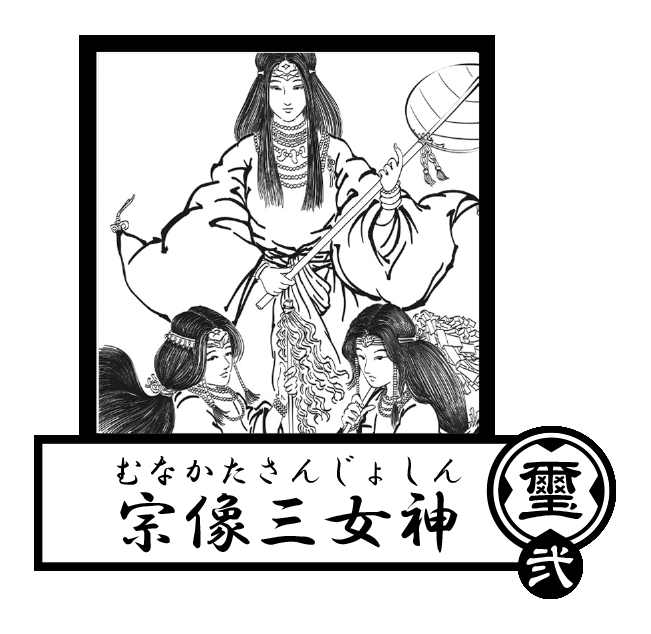

璽2(N2)ムナカタサンジョシン(宗像三女神)

【誓約によって十束の剣から生まれた三女神】

宗像三女神はアマテラスとスサノオの誓約(うけい)によって生まれた三姉妹の女神です。高天原を乗っ取りにきたのでは?と疑いをかけられたスサノオが自身の潔白を証明するためにアマテラスと誓約をしました。その時にスサノオの十拳剣(とつかのつるぎ)をアマテラスが受け取り、真名井(あまのまない)の清水で濯いでかみ砕いて吹き出した息から生みだされたのが宗像三女神です。

世界遺産に登録されている福岡の宗像大社(福岡県宗像市)のご祭神として祀られ、宮島の巌島神社(広島県廿日市市)をはじめ、各地の宗像神社や厳島神社などのご祭神として全国各地で広く信仰されています。宗像三女神の生まれた順は『古事記』によると、長女・沖津宮-タキリビメ(オキツシマヒメ)、次女を・中津宮-イチキシマヒメ(サヨリヒメ)、三女を・辺津宮-タキツヒメと呼び、この三姉妹の中のイチキシマヒメは美人で水(海辺)の神様だったことから、インドの水と学問と芸術と豊穣の女神サラスヴァティが起源とされる弁財天(弁天様)と同一視されるようになりました。

『日本書紀』において、アマテラスは宗像三女神に「宗像地方から朝鮮半島や支那大陸へつながる海の道を守り鎮座し、歴代の天皇の祭事をお助けすると共に、歴代の天皇から篤いお祀りを受けられよ」と神勅を授け、これが宗像大社の創建の由来とされています。

現在も宗像三女神は朝鮮半島に向け宗像大社の神域に並ぶ島にそれぞれ鎮座し、海を見守っていて、イチキシマヒメは辺津宮、タギツヒメは宗像から沖に出た大島の中津宮、タゴリヒメは沖にある沖ノ島の沖津宮にご鎮座されております。

タゴリヒメが鎮座する沖津宮のある沖ノ島は、「島そのものがご神体」で、島は女人禁制となっており女性は脚を踏み入れることはできません。

その理由はタゴリヒメが嫉妬深いからとされ、男性も上陸するときは裸になり海中で穢れを祓う「禊」をしなければなりません。また、島から木や草、石一つでも持ち出すのは禁止、島内で四つ足の動物を食べてはいけない、沖ノ島で見聞きしたことを口外してはならないなど禁忌がいくつもあります。

世界遺産に、沖ノ島と3つの岩礁、大島の社殿である中津宮と沖津宮遙拝所、そして九州本土の社殿である辺津宮と新原・奴山古墳群の8カ所が登録されたのをきっかけに、年に一回の沖ノ島上陸参拝は中止されてしまいました。

沖ノ島は京都・奈良の都でも出土例がないほど、豪華で希少な宝物がいくつも出土していて「海の正倉院」と言われるほどです。

沖ノ島で出土した宝物八万点全てが国宝に指定され、その数と質を見ても宗像が特別な地だったということが分かります。

国家の一大事業である遣隋使、遣唐使も宗像の沖ノ島を目印に、あるいは逗留して大陸に渡った為、航海技術が高く玄界灘や響灘などを縄張りとした海人「宗像一族」は朝廷から重用され宗像三女神も篤く奉られてきました。

ニニギノミコトは国内を固め、宗像三女神は外敵から守り、外交の要の守護を担っています。

また宗像三女神は別名「道主貴(みちぬしのむち)」と呼ばれていて、その名に「貴」の文字が入る神様は、天照大神の別名である「大日孁貴(おおひるめのむち)」、大国主命の別名

「大己貴神(おおなむちのかみ)」の二神のみ。名前を見ても宗像三女神の神聖さ、貴さが分かります。また宇佐神宮(大分県宇佐市)、石清水八幡宮(京都府八幡市)でも八幡神の比売神としてお祀りされています。

【神格】

海の神、航海の神

【御利益】

海上安全、豊漁、交通安全、商売繁盛、芸能上達

【別称】

宗像三神(ムナカタサンシン)、道主貴(ミチヌシノムチ)

【系譜】

アマテラスとスサノオの誓約(うけひ)によって生まれた神

【祀られている神社】

宗像大社 (福岡県宗像市)

厳島神社 (広島県廿日市市)

田島神社 (佐賀県唐津市)

七夕神社 (福岡県小郡市)

江島神社 (神奈川県藤沢市)

天河大弁財天社 (奈良県吉野郡天川村)

丹生都比売神社 (和歌山県伊都郡九度山町)

宇佐神宮(大分県宇佐市)

他全国の宗像神社、厳島神社