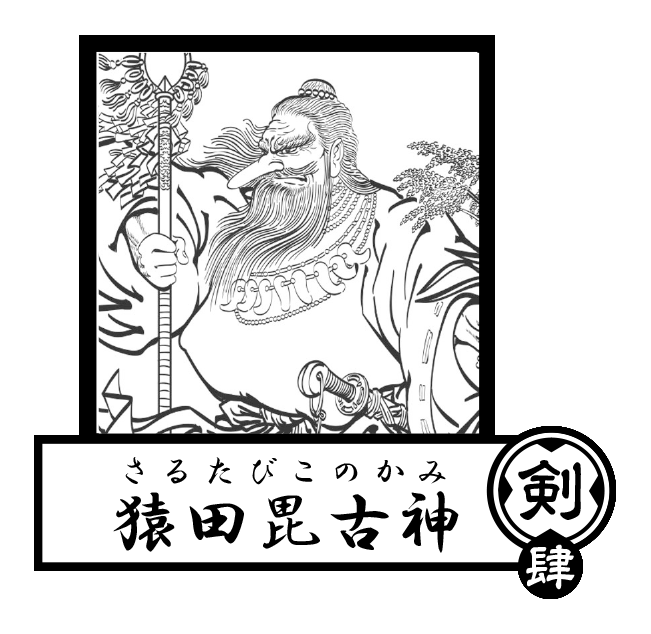

剣4(D4)サルタヒコ(猿田毘古神)

【異形の姿をした導きの国津神】

アマテラスの孫であるニニギが地上の統治者として降臨したことを「天孫降臨」といいます。

しかし、アマテラスやニニギ一行は途中の天八街(あまのやちまた)という、いくつにも枝分かれしている分岐点を目の前にして、立ち往生してしまいました。

この時、高天原から葦原中国までの道を照らす国津神が突如として現れます。一行はこの輝く異形の神を怪しみ、アマテラスはアメノウズメに国津神の名を聞き出すように命じます。すると、その神は「我が名は国津神サルタヒコ。天孫の道案内をするために現れました。」と申し出たので、名を明かした功績によりアメノウズメはサルタヒコと結婚し「猿女君(さるめのきみ)」と呼ばれるようになりました。この後、サルタヒコは天孫降臨後に阿耶訶(あざか)に赴き、海で貝に手を挟まれ溺れてしまいます。

サルタヒコは『日本書紀』では「鼻が長く大柄」という異形といえる姿についての記述があり、鼻が長い天狗の原形ともされます。天孫一行らを無事に高千穂に送り届けると、伊勢に渡り開拓し狭長田(さなた)の五十鈴川のほとりに住んだと伝わります。光り輝き現れたことからサルタヒコがアマテラス以前に信仰されていた太陽神だったと考えられます。その原像については男性の太陽神として伊勢の海人が信仰していた神だったという説が有力です。

サルタヒコをお祀りしてる伊勢の猿田彦神社(三重県伊勢市)の柱や鳥居は八角形。縁起の良い「八」を取り入れた形状ですが、他の理由としてサルタヒコが「八方」を見通し守護する神であり、ニニギ一行を無事地上(高千穂)に送り届ける事が出来たからです。そのため現在も交通守護の神として警視庁にもお祀りされるようになりました。

後に、ヤマトヒメ(倭姫命)がアマテラスを祀る地を探していた際、サルタヒコの末裔が献上したのが現在の伊勢の地。前述の通り、サルタヒコは伊勢の開拓神、大地主神だったのですが、争うことなく献上した姿には、なんとも日本人らしい徳の高さを感じます。

サルタヒコの系譜は記紀には記載されておらず謎が多いですが、沖縄の南方に浮かぶ宮古島に「サダル神」と呼ばれる神様が存在し、このサダル神がサルタヒコの起源ともする説があるようで、南方からやってきた一族が信仰していた導きの神、あるいは太陽神とも言われます。

宮古島のサダル神は太陽神では無かったようですが、「サダル神」の意味は沖縄古語によると「先立つ神」と言い、祭祀行列の先頭に立って杖を突いて導く神なので、サルタヒコの「導きの神」としての神格は、このサダル神から受け継いだのかもしれません。

また、サダルが音韻転訛によってサルタになったという諸説もあり、黒潮に乗って渡来した外来の神様とすると、鼻の長い異様な風体にも納得がいきますね。

【神格】

導きの神、交通の神、伊勢の地主神、稲作の神、太陽神

【御利益】

交通安全、縁結び、延命長寿、厄除け、商売繁盛、殖産興業

【別称】

猿田毘古神、猿田彦大神

【祀られている神社】

椿大神社 (三重県鈴鹿市山本町)

白髪神社 (滋賀県高島郡高島町鴨川)

平野神社 (滋賀県大津市松本上町)

巻堀神社 (岩手県岩手郡玉山村巻堀)

高山稲荷神社(青森県西津軽郡車力村)

志和稲荷神社(岩手県紫波郡紫波町)

椋神社 (埼玉県秩父郡吉田町)

都波岐・奈加羅神社(三重県鈴鹿市一宮町)

二見興玉神社 (三重県度会郡二見町)など