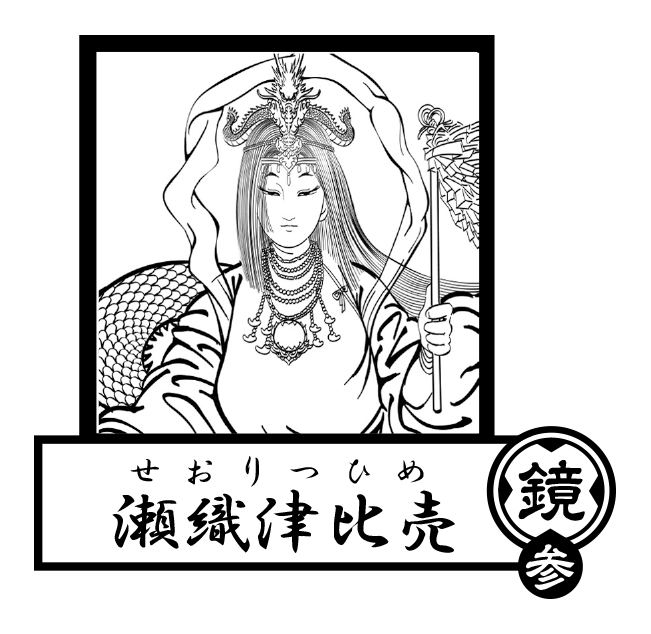

鏡3(A3)セオリツヒメ(瀬織津比売)

【罪穢れを祓う清流の女神】

セオリツヒメは『古事記』や『日本書記』には登場しませんが、神社で奏上される『祓祝詞』と『大祓祝詞』にその名が出てくる女神です。

神社には祓社(はらいのやしろ)や祓殿(はらえどの)、祓所(はらえど)という祠を備えた神社が全国各地にあります。

これは、参拝の前に祓社にて俗世の穢れを祓ってから、本殿へ向かうのが正しい参拝の作法だからです。この祓社にお祀りされている神様が四柱いて、その一柱がセオリツヒメです。

この祓社にお祀りされている神様は「祓戸四神(はらえどよんしん)」や「祓戸大神(はらえどのおおかみ)」と呼ばれ、人や世の禍事(まがごと)と罪、穢れを祓ってくださる、祓いと禊ぎ(みそぎ)を司る神々です。

四柱は以下の神となります。

- 瀬織津比売(セオリツヒメ) — もろもろの禍事・罪・穢れを川から海へ流す、清流の女神

- 速開都比売( ハヤアキツヒメ ) — 海の底で待ち構えていて諸々の禍事・罪・穢れを飲み込む海の女神

- 気吹戸主(イブキドヌシ) — ハヤアキツヒメが諸々の禍事・罪・穢れを飲み込んだ後に根の国・底の国に息吹を放つ風の神

- 速佐須良比売(ハヤサスラヒメ) — 根の国・底の国に持ち込まれた諸々の禍事・罪・穢れをさすらって失う霊界の女神

前述のとおり、『大祓祝詞』に記載のあるセオリツヒメは祓いの神様として知られていますが、アマテラスの荒魂ともされ伊勢神宮内宮別宮荒祭宮(三重県伊勢市)や、戦前までは廣田神社(兵庫県西宮市)の主祭神とされていました。

しかし祓いの女神でアマテラスとの関係も深いですが、『記紀神話』には登場せず、かなり謎めいた神様でもあります。

倭姫命世紀の説では、三神が伊勢神宮に祀られているとしていて、セオリツヒメはアマテラスの荒魂として内宮境外別宮の荒祭宮に祀られ、イブキドヌシは外宮の多賀宮にトヨウケヒメの荒魂として、ハヤアキツヒメは内宮別宮の瀧原竝宮に祀られているとされます。

また水の神、川の神でもあるので龍神と関係が深く同一視されることもあります。

祓戸の大神のうち三神が生命を育む女神であり、田畑を潤す「川」、生命の母である「海」、生命に活力を与える「息吹」、現世と陰陽の関係をもつ「霊界」を意味し、それぞれが私たちにとって関係深いものです。これは人間のみならず、生命にとって根源的なご神徳を祓戸大神が備えているともいえます。

祓戸大神の司る禊(みそぎ)は「身削ぎ」ともされ、身の垢を削ぎ落し清めることです。『大祓祝詞』によると、自らの心から削ぎ落ちた罪穢れを、セオリツヒメは清流ではるか遠くの海に運んでくれます。その後、ハヤアキツヒメが海で罪穢れを飲み込み、イブキドヌシが吹き放つと、最後に、ハヤサスラヒメが罪穢れを持ち、さすらう。すると、いつの間にか穢れが無くなっていたといい、元々、罪穢れを持って生まれた者は無く、祓う事で清浄なる身に戻れることを意味しているとされます。

日本人の生活の中に今も残る「水に流す」という言葉が『ミソギをして新しく生まれ変わる』という祓いの概念が起源であることを考えれば、その意味に於いてもセオリツヒメを初めとする祓戸四神の存在意義は大きく、「祓い」の思想を祝詞として今の世に伝えています。

【神格】

祓いの神

水の神

滝の神

早川の神

海の神

【御利益】

水難防止

雨降らし

罪穢れの祓い清め

治水神

交通守護

厄除け

【別称】

天照大神の荒魂(アマテラスオオミカミノアラミタマ)

向津姫(ムカツヒメ)

禍津日神(マガツヒノカミ)

撞賢木厳之御魂天疎向津媛命(ツキサカキイツノミタマアマサカルムカツヒメ)

鈴鹿権現(スズカゴンゲン)

熊野権現(クマノゴンゲン)

穂乃子(ホノコ)

【系譜】

・サクラウチ(桜大刀自神)の娘

・アマテル(天照大御神)の内宮(正室)

・オシホミミ(天忍穂耳尊)の母

・ワカサクラヒメ(アマテルの側室)の姉

【祀られている神社】

六甲比命神社(兵庫県神戸市)

宇奈己呂和気神社(福島県郡山市)

日比谷神社(東京都港区)

小野神社(東京都多摩市)

小野神社(東京都府中市)

瀬織津姫神社(石川県金沢市)

池宮神社(静岡県御前崎市桜ヶ池)

槻神社(愛知県北設楽郡東栄町)

片山神社(三重県亀山市)

佐久奈度神社(滋賀県大津市)

建水分神社(大阪府南河内郡千早赤阪村)

井関三神社(兵庫県たつの市)

瀬織津姫神社