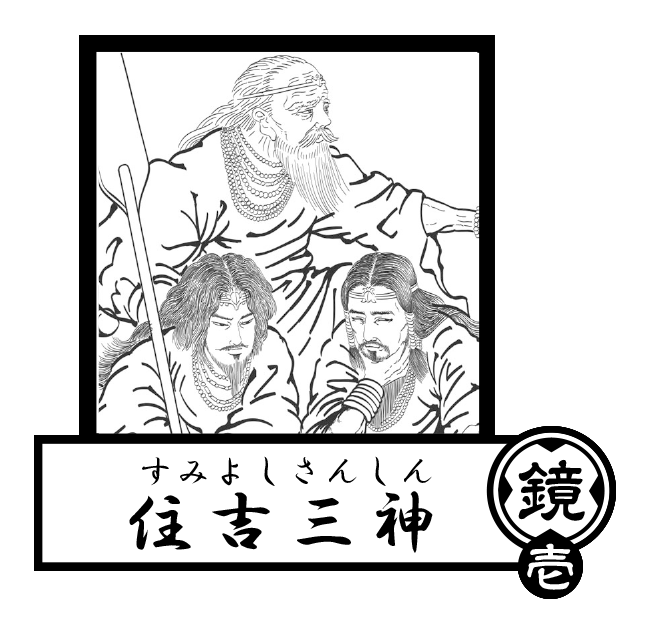

鏡1(A1)スミヨシサンシン(住吉三神)

【禊の際に生まれた航海守護の神】

『古事記』によると黄泉から帰ったイザナキが、清流の中で禊(みそぎ)をした際に生まれた三つ子の神様が「住吉三神」。神功皇后(じんぐうこうごう)の三韓征伐(さんかんせいばつ)にも尽力したとされ、この神様を祀る神社は「住吉神社」という社名で日本全国に約600社あります。前述の通り神功皇后と深い関係があるので、八幡宮に合祀されていることも多い神様です。

『古事記』では主にソコツツノオノカミ(底箇之男神)・ナカツツノオノカミ(中箇之男神)・ウワツツノオノカミ(上箇之男神)

『日本書紀』では主にソコツツノオノミコト(底筒男命)・ナカツツノオ ノミコト (中筒男命)・ウワツノオ ノミコト

(表筒男命)、と表記される3神の総称です。住吉大神とも言われますが、この場合は 住吉

大社にともに祀られている神功皇后を含めることがあります。

住吉は、元は「墨江(すみのえ)」と読み、墨江神(すみのえのかみ)とも呼ばれ

『先代旧事本紀』には津守連(つもりのむらじ)いわゆる津守氏によって祀られた神とされていて、この津守氏が住吉大社の歴代宮司の一族となります。その名の通り「津」は「港」の意味で港を守る海人族が津守氏ですね。今は大阪の町中にある住吉大社(大阪市住吉区)ですが、昔は海岸線がすぐ近くにあり、海の鎮守、航海の守護神を海人族がお祀りしていた地でした。

航海の神、海洋の神の性質の他に、和歌の守護神としても数えられ、住吉明神・玉津島明神・柿本人麻呂と合わせて「和歌三神」とも呼ばれます。この他に衣通姫(そとおりひめ)・山部赤人(やまべのあかひと)を和歌三神に含むとするなど諸説があります。

住吉三神は現世に姿を顕す「現人神(あらひとがみ)」ともされ、長い白ひげを生やした老翁の姿で顕れ、和歌や俳句を嗜んだと伝わります。他にも『住吉大社神代記』には住吉明神が現れて軽皇子(かるのみこ)に歌で答えたことや、『伊勢物語』に「住吉に行幸の時、大御神現形(げきょう)し給ひてとしるせり」と天皇に和歌を返したとあり、住吉明神が現人神(あらひとがみ)として和歌で託宣を行ったことが知られていて、これが和歌の守護とされる由縁だそうです。

住吉三神の「底箇之男神」などの名前に入る「箇(筒の意)」とは、古来「星」の意味ともされ、この三柱の神はオリオン座の中央にある「カラスキ星」で航海の目標としたところから、航海守護を司る神とも考えられてきました。カラスキとはオリオン座の三つ星および小三つ星をつないだL字形を、農具のからすきと見て呼ぶ和名です。

オリオン座は主に冬の南の空に見える星座ですが、夏場も夜明け前に三つ並んだ星を見る事ができます。

住吉大社でも本殿が三つ縦に並んでいますので、まさにオリオン座の三ツ星が縦並びに海から昇る時と同じ配置といえますね。

かつての神仏習合の思想では、それぞれ薬師如来(底筒之男神)、阿弥陀如来(中筒之男神)、大日如来(上筒之男神)を本地とすると考えられました。

【神格】

海神、禊祓いの神、和歌の神

【御御利益】

航海守護、延命長寿、縁切り、縁結び、安産、子孫繁栄、家内安全

【別称】

墨江之三前大神、筒男三神

【系譜】

イザナキが禊をした際に生まれた海神

【祀られている神社】

三大住吉 三韓征伐に由来する神社

・住吉大社 (大阪市住吉区)

・住吉神社 (山口県下関市)

・住吉神社(福岡市博多区)

三大住吉以外の三韓征伐に由来する神社

・住吉神社(長崎県壱岐市)

・#風浪宮 (福岡県大川市)

・#本住吉神社 (神戸市東灘区住吉宮町)

三韓征伐に由来する神社から勧進された神社

・服部住吉神社(大阪府豊中市)

・住吉神社(兵庫県明石市魚住町)

・住吉神社(兵庫県加西市北条町)

・住吉神社(東京都中央区)

・高良大社(福岡県久留米市)

・安宅住吉神社(石川県小松市)

・安住神社(栃木県塩谷郡)