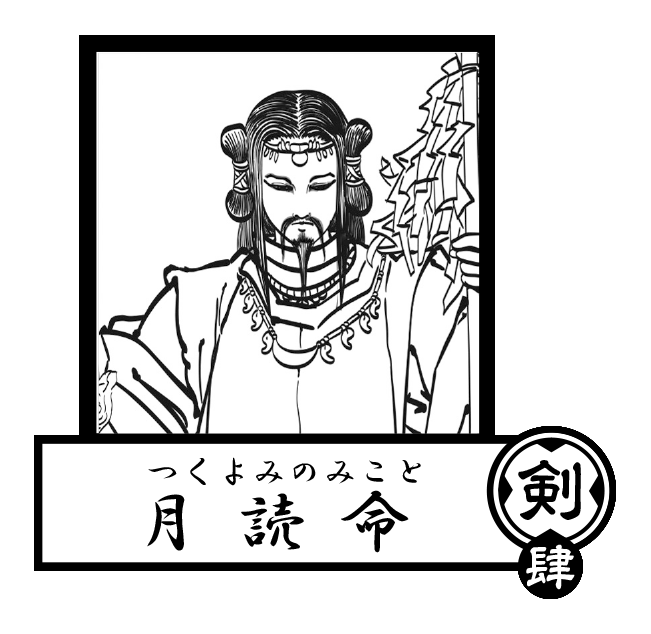

剣4(D4)ツクヨミノミコト(月読命)

【月と夜の世界を司る暦の神】

夜と月を司る神ツクヨミはイザナギの禊(みそぎ)によって生まれ、太陽神アマテラスとスサノオと姉弟であり、この三柱の神々は「三貴子(さんきし)」と言われています。

『古事記』の神生みの段で夫婦のイザナキとイザナミが多くの神々を生み出しますが、火の神を産んだ際にやけどを負ったイザナミは死んで黄泉の国に旅立ちます。妻を取り返しに黄泉の国に行ったイザナギですが、願いが叶わず一人で帰還した後に、清流につかり黄泉の穢れを祓う禊(みそぎ)をします。この時に顔を濯ぐと右目からツクヨミが生まれました。

同時に生まれたアマテラスは太陽の神で、スサノオは海原の神。そしてツクヨミは前述の通り夜の神、月の神、占いの神、暦の神と呼ばれ、その支配領域は、天や海に限定されず広い範囲に及ぶといい、大陸の神様になったという説や井戸の中に映る月を神格化した神様、あるいは生命の源泉である水や不老不死の生命力とも関係が深い神とされます。

『日本書紀』ではアマテラスに続いて生まれた神とされ、「日の光に次ぐ輝きを放つ月の神を生み、天に送って日とならんで支配すべき存在とした」とあり、太陽と比肩する月の神とされます。

ツクヨミの「ヨミ」は「黄泉」の意味ともされ、冥府の神であるという伝承もあり、他にも無礼をなした食の神ウケモチを斬り、五穀の起源を成したことから農耕神であるなど謎めいた神様です。

ツクヨミ(月読)という「月を読む」の名前から暦との関係も深い神様で、昔の暦は月が満ち欠けする月齢と連動していた太陰暦。このため神社に末日(晦日)、朔日(一日)、十五日に参拝する月参りの習慣ができました。その月(暦)を神格化したのがツクヨミ。

ツクヨミ(月夜見)とも書き、夜を支配する偉大な神の側面を表し、『日本書紀』では「その輝きは日に次ぐ美しさなので、日と並んで統治すべしと天へ送られた」と記されています。

また悪事を働く者に「お天道様が見ているからバチが当たる」と昔から言いますが、お天道様(太陽)が出ていない時、即ち夜は「月夜見様が見ているからバチが当たる」となり、どんな暗闇でも見通す力を「月夜を見る」という表記からも推測できます。

なお、伊勢神宮の外宮である豊受大神宮(三重県伊勢市)と、その別宮である月夜見宮(三重県伊勢市)は細長い道で繋がっていて、ツクヨミは夜になると石垣の石を白馬に変えて豊受大神宮のトヨウケビメのもとへ通うという伝説から、この細道を「神路通り(かみぢどおり)」と呼び、この道はツクヨミの通り道とされ、神路通りの中央を歩くことを避ける人も多いそうです。

「月」は日本人には古来から大切な存在で、和歌などでは「太陽」よりも「月」を読んだ歌が多く、夜な夜な空を見上げては「月」の存在の有難さ、夜を彩る風流な佇まいに心を動かされてきたのです。

日本最古の和歌集『万葉集』にも「月読」の神名が登場します。

アマテラスが「陽」ならば、ツクヨミは「陰」となり、夜の闇に光を届け、海の航海をそっと見守り人々を導くありがたい存在です。

決して表立って活躍はしないが、なくてはならない存在が「月」。

さりげなく闇を照らし出し独特の風情を感じる月夜は、昔から人々の心を引き寄せる魅力があるようです。

【神格】

月の神、農耕神、占いの神、海の神、漁業の神、黄泉の神

【御利益】

海上安全、農業、五穀豊穣、諸願成就

【別称】

月夜見命(つきよみのみこと)、月読神、月弓尊(つきゆみのみこと)

【系譜】

イザナギの子

【祀られている神社】

出羽三山・月山神社(山形県東田川郡立川町月山)

鳥海月山両所宮 (山形市宮町)

伊勢皇太神宮内・月読荒魂社・月読宮 (三重県伊勢市)

月夜見宮 (三重県伊勢市)

飯盛神社西王子(福岡県福岡市西区)

松尾大社の摂社・月読神社 (京都市西京区室山添町)

西寒多神社 (大分市寒田)

月讀神社(長崎県壱岐市)

賀蘇山神社(栃木県鹿沼市)

阿佐ヶ谷神明宮(東京都杉並区)

月読神社(神奈川県川崎市麻生区)

西照神社(徳島県美馬市)など